为帮助同学们应对大学挑战,适应大学学习,谋求自我发展,校大学生学业发展指导中心开展“学业规划”系列活动。11月1日,第七讲“成为大学生:大学新生的身份与学业适应”于闵行校区一教110室举办,腾讯会议同步直播。本次活动邀请华东师范大学高等教育研究所副研究员岳英老师主讲,教务处张澍钰老师主持,五十余位学生参加。

活动伊始,岳老师指出:初入大学,大家不可避免地会产生“迷茫”、“偏离预期”之感。她从过往的研究发现、已有的学校实践和自己的日常观察三方面审视了大学新生适应的状况。尽管学者们已经意识到大学新生所处人生阶段的特殊性、部分学校已经有意识地为新生适应做教育指导工作,但生理的发展、多元的社会选择、地区教育的差距等因素仍让大学新生感到“迷失”、“困惑”。

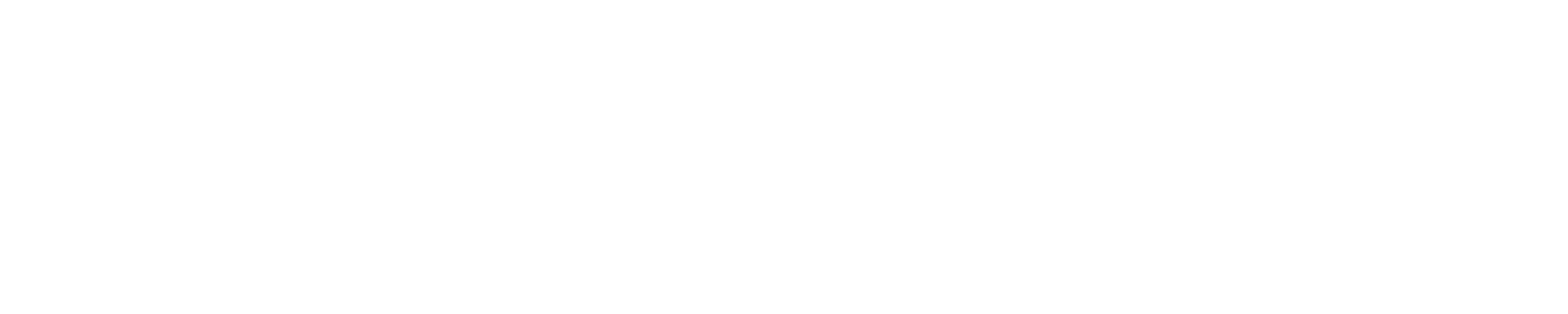

岳老师提出,发展阶段视角下的群体特性,导入视角下的院校或学科环境和成为视角下结构与个体、过去与未来的关系,可以为大学新生适应的再审视提供研究路径。紧接着,她以三个问题为抓手探讨大学新生的身份与学业适应,以讲座师生互动和课堂案例呈现的方式展示理论与实践交织产生的张力。面对第一个问题“为什么要成为大学生”,岳老师交予在座的学生回答,同学们有人说大学是一个中转站、大学时期是从青年走向成人的积淀期,有人说大学读大学可能不是人生唯一的选择,但是一个比较好的选择,各抒己见。第二个问题“大学新生的身份适应”,岳老师尝试用奇克林认同发展理论中的七项指标来回答。第三个问题“大学新生的学业适应”,岳老师则选取了诸多课堂实例、希望大家能从“专业选择”、“学习习惯”、“学习方式”、“学习投入”“学业评价”和“职业评价”等方面的真实案例中得到启发,明确自己的位置与目标,善用资源,制定计划,缩短想象与现实之间的差距。

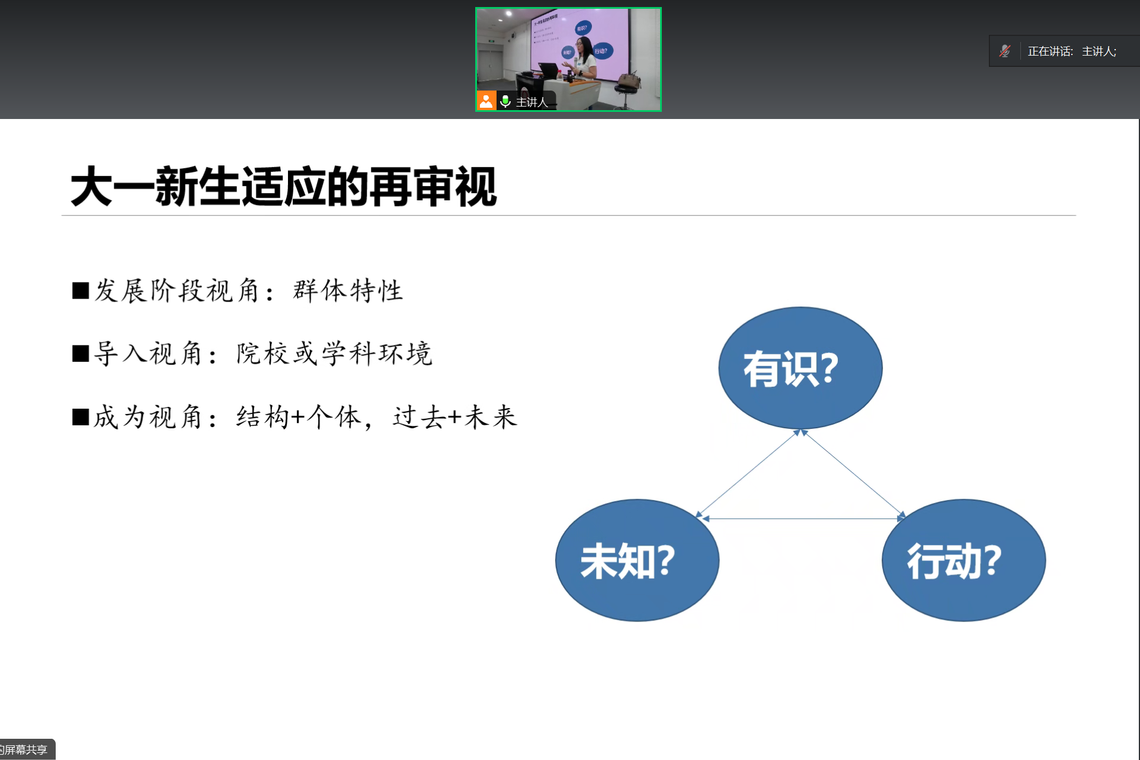

活动最后设置了互动交流环节。活动前中心对学生学业适应的问题与挑战进行了问卷调查,对于这些同学们提出的问题与疑惑岳老师当场给予解答。同时,岳老师与与会的同学也进行了热烈的交流讨论。对学生关于“课外活动和专业学习之间如何平衡时间”的问题,岳老师指导同学要分清主次,在保证专业课程学习完成的前提下,选择更有兴趣的活动或当下关注了解的内容参加。如若对培养方案有疑问,可以多思考,积极与学院教学秘书或导师多沟通。有同学认为“平时学习生活很忙碌,但不知道自己在学什么,也不知道如何摆脱这种焦虑的状态”,岳老师鼓励同学可以形成自己的学习、工作计划,以周或月做记录,审视自己每一个阶段想要什么、做了什么和取得了什么。

诚如岳老师所言,“大学是一个精致的迷宫”。如何让自己不迷路,需要我们不断叩问自我,在海量选择面前,评估自己的现实情况,不断探索与实践,最终去往想到达的远方。