各位同学:

为对标我校“教育+”“智能+”的“幸福之花”行动计划,落实“研究导向的教师教育,智能导向的英才教育”育人目标,进一步提升我校师范生创新创造能力和教学实践能力,本学期继续开设《人工智能项目创作》训练营,感兴趣的同学踊跃报名!

课程定位

《人工智能项目创作》是一门实操性强的技能提升实训营课程。课程内容将在上海人工智能实验室的AI技术和师资的支撑下,聚焦人工智能技术与学科的有机结合,在培养学生人工智能素养的基础上,提升学生利用人工智能进行项目创作能力。

课程目标

目标1:初步了解人工智能的应用场景,了解基础的人工智能基本概念,具备利用人工智能技术变革教学的意识。

目标2:掌握人工智能进阶知识,能够结合具体情境以团队形式完成项目设计与开发。

目标3:基于所创作的项目参与相关赛事,具备一定的科创教学与实践能力。

课程特色

1.实操性强。本课程聚焦学生的探索与实践能力,需要学生动手参与并完成任务。

2.项目化学习。本课程需要学生以小组为单位,利用所掌握的人工智能技术设计并完成一个项目。

3.多学科融合。完成项目的过程中,需要各学科同学利用专业知识互相协作,提高在学科教学中创造性解决问题的能力,并能将解决问题的过程形成可传授的经验课程。

4.形成人工智能项目创作共同体。除集中实训外,教师还将持续为每期营员提供作品展示机会和项目实践机会,实现营内资源共享。

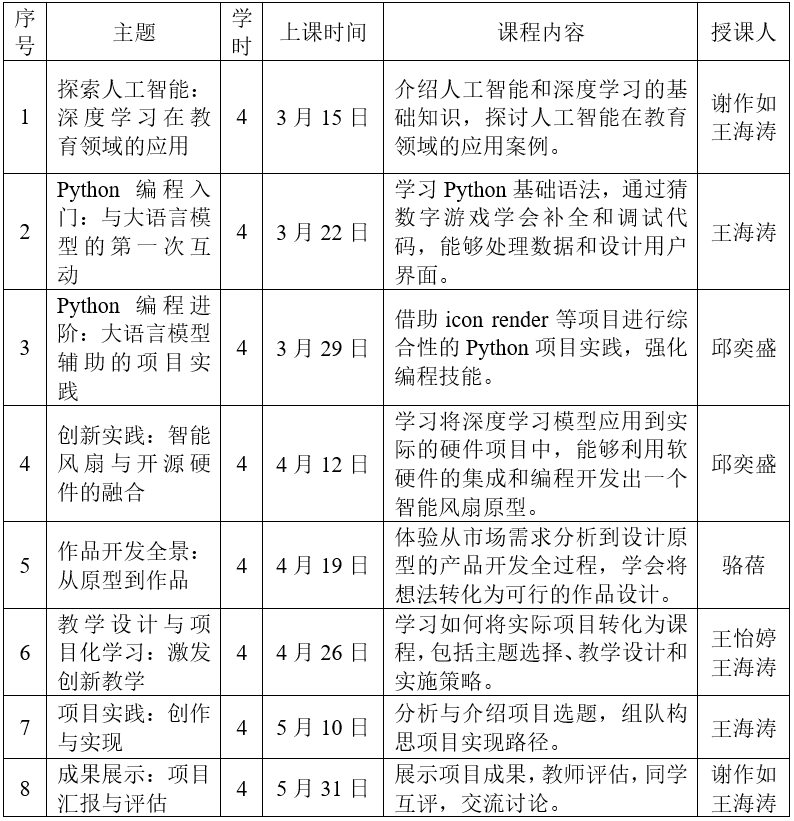

课程安排

课程将于2024年3月15日(周五)开始,时间为13:30—16:30,共8周。如遇节假日,课程顺延。授课地点:闵行校区第一教学楼435。具体安排如下:

面向对象

本实训营面向全校本科生开放,特别鼓励理科师范生报名。

为保证实训营质量,报名学生需具备初级的Python编程基础,有自主学习、敢于探究和善于解决问题的能力。

往届优秀课题

n八段锦分类挑战

n项目式学习(线性规划)

n基于二维码识别技术的共振现象探究

nNetlogo经典模型介绍

n沙漏时长的建模分析

n马尼拉与概率课程设计

n创意积木编程——基于Al图像分类的极速赛车

报名方式

扫描下面的二维码填写报名信息。班级满15人开班,人数上限为40人,超过40人将择优录取。报名截止时间:3月11日周一17:00前,成功入选的同学将在3月12日后陆续收到邮件通知,未收到通知的默认未入选,请及时查看邮件信息。本实训营无学分,如报名参加,请按时上课!

课程团队

谢作如

上海人工智能实验室智能教育中心AI科创教育顾问,浙江省温州科技高级中学人工智能科创中心负责人,省特级教师,正高级教师,国内多个人工智能比赛评委,全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)评委。

王海涛

上海人工智能实验室科创教研经理。全国机器人大赛巡游寻宝I型冠军、电子设计大赛二等奖、研究生电子设计大赛二等奖。参与10余门AI+STEM相关课程开发。带百余位学生在国内外各类人工智能活动中斩获60余项奖项。

骆蓓

上海人工智能实验室智能教育中心高级产品经理,曾在优必选、商汤等公司担任AI教育平台的产品设计工作,现负责浦育平台产品设计等工作。

王怡婷

上海人工智能实验室AI教育教研员,参与由上海人工智能实验室与教育部课程教材研究所发起的“中小学人工智能教育研究实践项目”,开发K12学段AI标准课程与实验项目,助推全国20个实验区落地开课,担任《中小学人工智能教学指导丛书》编委等。

邱奕盛

上海人工智能实验室智能教育中心AI教育研究员、温州大学教育技术客座讲师。参与开发XEdu、Mind+等开源项目,开设《走进方物智联的世界》《人工智能入门与进阶》等课程,带学生参加“青少年人工智能创新计划” (又称“元卓计划”) 、中国大学生计算机设计大赛等多项活动。

优秀营员感想

赵晨阳:生命科学学院20级师范生,《人工智能项目创作》2023年春季学期营员

回首参加实训营的日子,我深感这是一个充满挑战和机遇的地方。早在刚入大学时,我便接触了编程语言课程,并在专业课上学到了一些环境的使用。但当时只觉得是一个工具,尚未深度思考。参加实训营后,对于人工智能前沿技术的学习与探讨让我产生了极大的认知改变,我逐步挖掘内含的底层逻辑,思考与学科教学的融合以及其中的育人价值。这一思路助我取得“田家炳杯”国赛的入场资格。在实训营平台上,我还作为师范生学员参与全国青少年人工智能教育骨干教师交流学习活动,使我将目光投向了更广阔的教育研究,并以之作为毕业论文“信息化”方向的具体选题,用团队拓展课作为毕设实践,这一课题,还将继续...

可以说,我本科高年级的教学研究之路,与人工智能项目创作实训营紧密相关。它不仅为我提供了宝贵的学习机会和实践平台,更让我明确了自己的研究方向。同时,它也让我更加关注人工智能的发展,并看到了它在教育领域的无限可能性。作为未来的一名教育工作者和研究者,我将继续关注“AI+教育”,用AI教、教AI。我相信,通过不断的努力和创新,未来的教育会在我们的手中创造成为更加智能、高效、多元、有趣的信息化环境!

教务处

教师教育实验教学中心

科学教育研究与教学中心

大学生学业发展指导中心

2024年3月6日