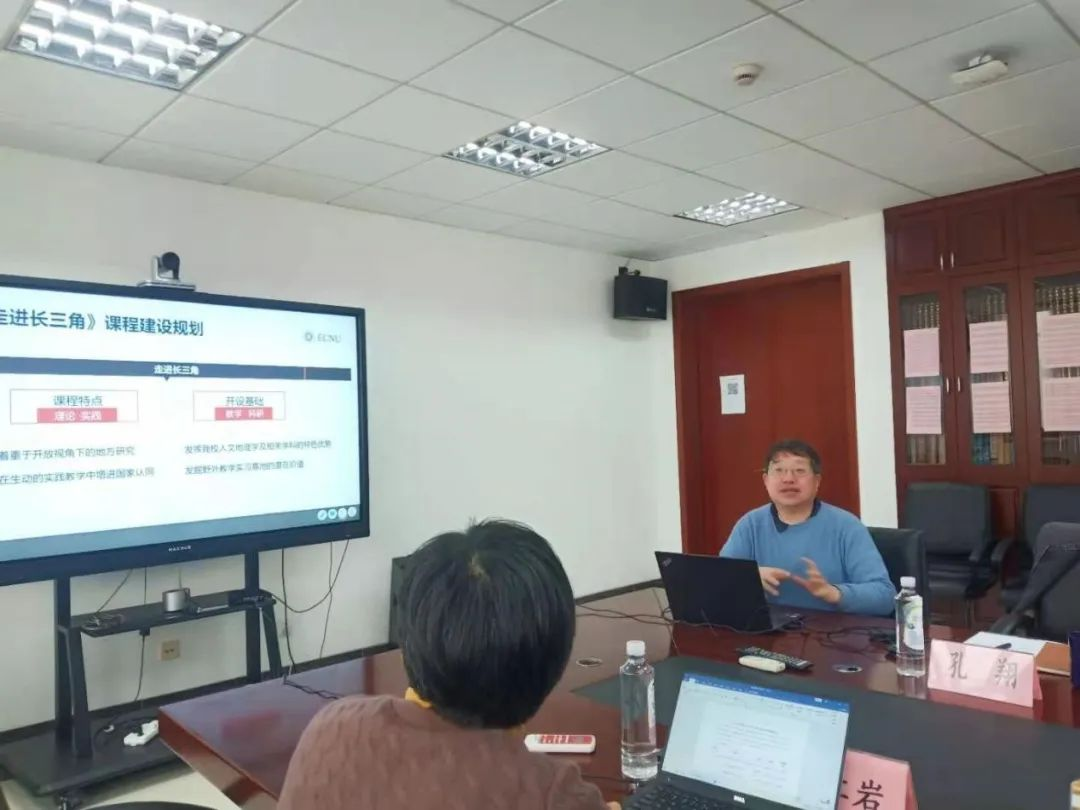

根据教务处的统一安排,城区学院负责的国情教育类课程“走进长三角”和“中国区域发展战略”即将于下学期正式开课。为有效提升这两门国情教育类课程的建设质量,城市与区域科学学院于2021年1月7日下午专门组织了国情教育类课程的集体备课与教学研讨会。会议在闵行校区资环楼539室召开,教务处副处长谭红岩老师、教务处郭源源老师应邀与会指导,历史学系副主任黄爱梅老师、地理科学学院副院长周立旻老师作为课程主讲教师参与了集体备课活动,我院副院长孔翔老师、滕堂伟老师分别汇报了两门课程的总体建设情况,课程的其他参与教师均参加了研讨活动。活动由副院长孔翔教授主持。

滕堂伟教授首先从课程思政教学点、课程目标、内容设计等方面简要介绍了“中国区域发展战略”的课程总体建设情况。他强调区域差异是大国在经济社会发展实践方面的突出特征,正确处理区际关系始终是中国特色社会主义伟大实践的关键命题之一。课程希望引导学生知晓中国区域发展的空间逻辑机理,并在此过程中领会中国特色社会主义制度的优越性及其在区域发展实践中的生动体现,并掌握从时空双重视角观察社会经济现象的基本技能,激励学生响应并投入国家区域发展战略的新实践。

孔翔教授在总体介绍时指出,“走进长三角”课程主要依托了我校在人文地理学及相关学科的特色优势,重视发掘我校人文地理学相关实习基地的潜在价值,着重于以开放视角下的地方研究理论为指导,引导学生在“边走边看”的生动实践情境中增进国家认同。他结合知识、能力、技能和情感等四个层面的教学目标,阐释了本课程将专业教育和思政教育紧密融合的主要路径,并从“时空过程、产业分析、可持续发展”等三个层面介绍了课程的主要教学内容,并就在理论和实践教学环节如何推动“四史”教育、如何逐步推进虚拟实习教学、如何组织过程性评价和课程考核等分享了初步思考。他强调,整个课程旨在提升学生将相关专业理论应用于思考地方经济社会发展现实问题的能力,以增进学生对习近平新时代中国特色社会主义思想相关论述的认识水平,在跨学科、丰富的理论和实践教学中,厚植家国情怀和使命担当,提升综合素养。

“走进长三角”课程的所有任课教师都交流了备课情况。周立旻教授和黄爱梅教授分别从长三角地区的自然条件特殊性及长三角地区政治版图演变、文化发展脉络等方面,介绍了相关教学任务的设计思考。崔璨老师主要从理论课设计和实践教学路线设计两方面,分享了长三角城市群部分的备课情况。孙燕铭老师主要介绍了结合“两山理论”开展长三角地区资源环境问题与生态文明建设教学的具体方案。殷为华老师则畅谈了结合近代以来长三角发展历程及新中国史、改革开放史,分析长三角一体化战略的基本思路。姜炎鹏、杨浩然老师主要阐释了从典型案例出发,采用走访、考察等形式,重在引导学生的自主思考。张婷麟老师也补充说明了长三角城市群部分的教学思考。

与会老师还结合国情教育类课程的定位,探讨了课程教学应该注意的努力方向。例如,要适应课程思政建设的要求,重视情感和价值观的教育,积极帮助学生增进对“四个自信”的理解;在课程内容上,既要充分考虑到各专业学生的需求,又要体现“课程思政”润物无声、春风化雨的要求,适当地融入专业知识和技能的教学;在教学方式上,因为理论课时有限,要善于抛出问题给学生,引导学生主动思考;在考核方式上,要重视探究性实习和小组调研的学习成果,充分调动学生自主探究的积极性。

谭红岩副处长参与了研讨过程,她指出“走进长三角”和“中国区域发展战略”课程已经比较成熟,老师们付出了辛勤的劳动,也充分体现了学校坚持“高标准”“高起点”建设课程思政的思路。希望在课程建设中,注意以成果产出为导向,做好课程教学档案的整理和提质工作,争取将这两门课程尽早打造成精品课程。整个集体备课和教学研讨持续了两个多小时。老师们不仅从讨论中交流了将思政元素融入课程教学的方法、模式,也就开展公共课教学交流了体会,特别是在跨学科、跨院系交流的环境中,大家都感觉受益良多,也为“新文科”建设中的合作创造了有益的基础。