《行政管理学名著选读》是行政管理专业本科大二学生的学科基础课程和专业核心课。通常本科生害怕上经典或名著选读课程,觉得比较枯燥、理论性太强、与实践脱节。针对这一特点和现实情况,翁老师精心设计教学方式和流程,通过“讲授、吸收、讨论(PAD)”的三段式教学流程,引导学生在经典与现实之间穿梭,将课程思政有效融入到在线教学中。

01讲授、吸收、讨论的线上线下融合的课程设计

▲ PAD课程基本流程

1. 讲授(Presentation)

第一堂课,就用“为何读经典、何谓经典、如何学经典”这三个问题,通过组织学生争辩讨论,引导学生自己了解到教师对行政管理学经典或名著的讲授是有趣的,对自己的学生和生活都是有益的。

▲组织学生讨论为何读经典?

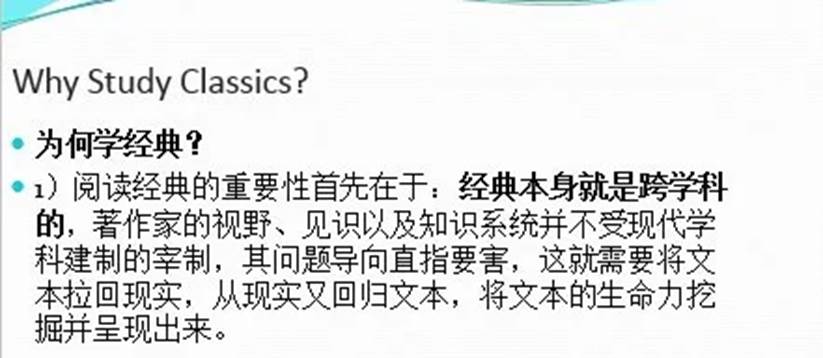

每次的直播上课,教师对所讲的内容提纲挈领地进行讲授,对重点和难点重点关注,分配较多时间,并给出必要的提示,而且注意精读留白,对于内容有所取舍,以便给学生的自主学习留下一定的空间。

▲课程讲授后给出的思考题

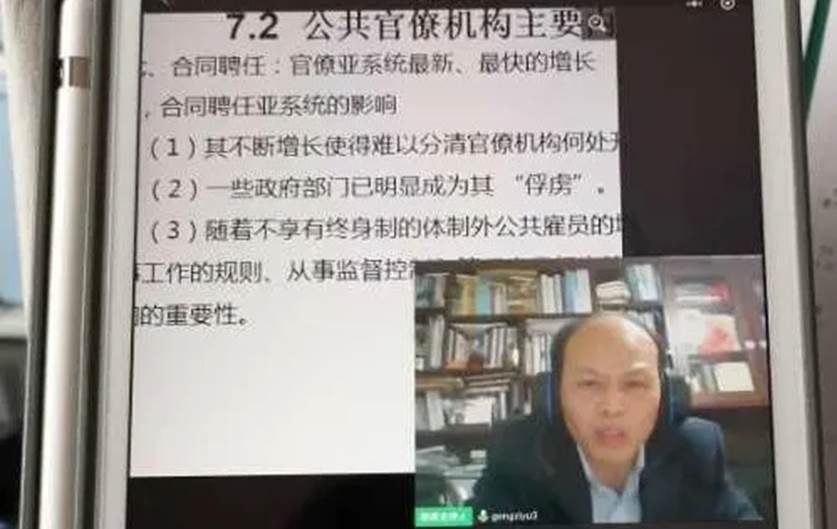

▲直播课程讲授环节

▲直播课程讲授环节

2. 吸收(Assimilation)

学生根据教师提前在大夏学堂上上传的课件、下周要讨论的名著文献、重点问题的提示和布置的作业,自己下载材料后独立学习,并完成相关作业。主要有四部分作业任务要求:

1)完成1次主题发言课堂presentation(每次7-8分钟)

2)独立完成4篇课程教材经典文献的读书笔记(1页纸以内,A4纸)。

3)独立完成1篇有关本课程某一名著内容的读书报告(2000字以上)。

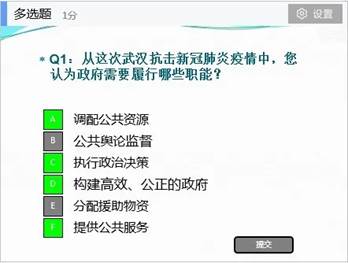

4)课程的每一节课前都要读完该单元的经典文献,上课前十分钟在大夏学堂上完成一个测验题。

学生通过自主学习和做作业,内化吸收名著中蕴含的专业知识,为在理解名著的基础上开展后续深入的课堂讨论奠定基础。重要的是教师不仅要求学生学习,老师也要学习,通过大夏学堂在线批改作业,掌握在线测验情况,线下阅读学生汇报PPT和读书报告,并给出修改意见,以便学生提高作业质量,深入学习,在此基础上调整和有针对性地组织教学内容。

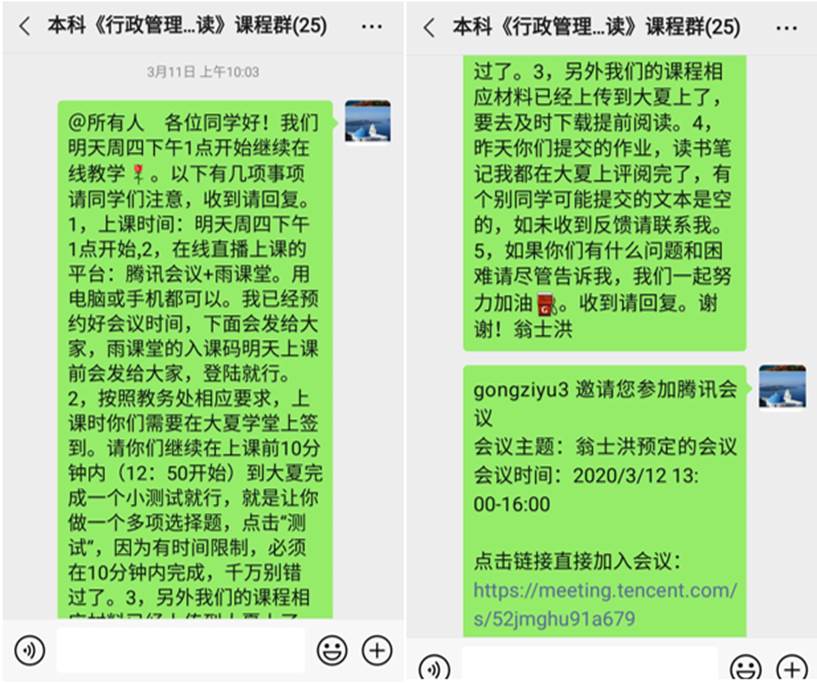

▲每堂课前用微信群通知学生课程信息

▲大夏上学生读书笔记完成情况

▲教师在大夏上对学生读书笔记的批改

3. 讨论(Discussion)

2月初,教师就开始在大夏上建立《行政管理学名著选读》课程网页,上传课程资料。本课程从接到学校通知后伊始就确定了直播课堂的上课方式,在尝试比较了雨课堂、腾讯会议、ZOOM等十多种在线平台之后选择了适用的上课直播平台。同时,在学院教务叶叶老师的帮助下,建立了微信群,用于和同学们在课后沟通联系,或者在课堂直播时如出现问题临时联系。并在日常通过微信或电子邮件对学生进行沟通和指导。

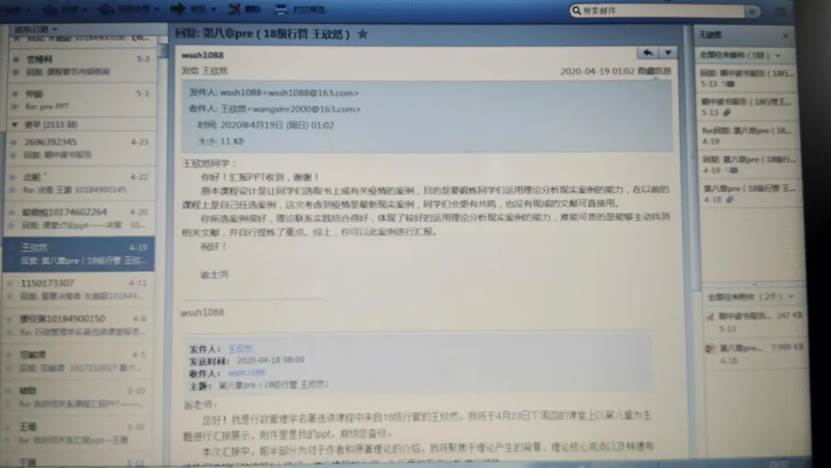

▲邮件回复学生问题

每次的直播课程,一部分是学生就所阅读的名著做汇报,然后在教师的引导下一起讨论。这时主动权两次转移到教师手中。教师结合课前测验、学生汇报、尤其重点内容,一方面对课程内容进行总结、归纳与提炼,另一方面解答学生们一些共性的问题,指出需要深入理解的文献内容等。

▲ 学生们反馈上课情况

02结合疫情案例分析,引导学生穿梭于经典与现实之间

考虑到遇到如此重大的社会现实和治理大考,作为公共管理专业学生,必须要了解公共治理实践,掌握如何将经典名著中的理论运用于对治理实践的指导和分析,培养学生的社会情怀和社会责任。翁老师决定重新备课,将原来的课本中的经典案例全部用疫情案例替代,每堂课都要编写与该名著中的理论相匹配的案例,给学生布置测验题,设置课堂讨论的思考题等等。通过这样的方式与学生不断地行走在经典与现实之间,与经典对话,将文本拉回现实,从现实又回归文本,将文本的生命力挖掘并呈现出来。

▲课程中引入的最新疫情案例及理论问题

03用研讨式教学,带领学生研究疫情,回报社会

课程将疫情研究作为课程思政教育的切入点,贯穿于整个课程设计之中,采用研讨式教学而非填灌式教学。老师带领同学们一起,身体力行,收集整理疫情相关数据资料、撰写决策咨询报告、形成研究成果,向政府有关部门建言献策,用所学知识反馈社会,以此激发学生的学习热情、社会关怀和科学研究兴趣。主要有三方面。

一是收集整理和分析疫情资料,开展问卷调查。与澎湃研究所合作,带领学生们一起设计问卷,通过澎湃新闻网和问卷星进行问卷调查。不仅在课堂上进行案例讨论,而且学会建立社会科学研究数据库。

▲与澎湃研究所合作,共同发起疫情研究问卷调查

▲课程中引入疫情研究回报社会的案例;

▲师生共同建立防疫政策研究数据库

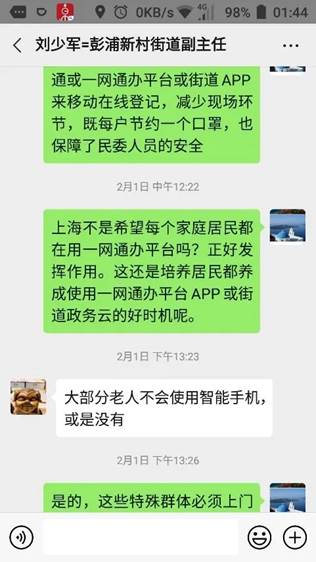

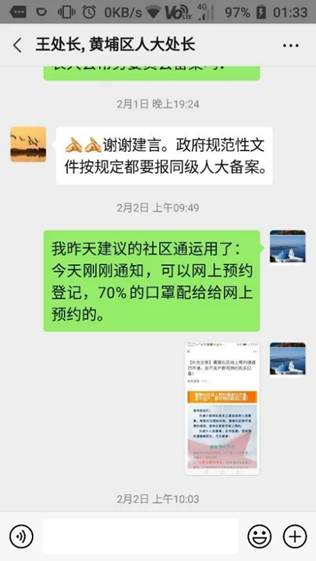

二是撰写决策咨询报告,向政府有关部门建言献策。尤其在疫情初期,针对口罩短缺和社区发放难题,与同学们探讨提出建议,向区人大和街道相关领导建言,得到肯定。

▲向区人大和街道相关领导建言

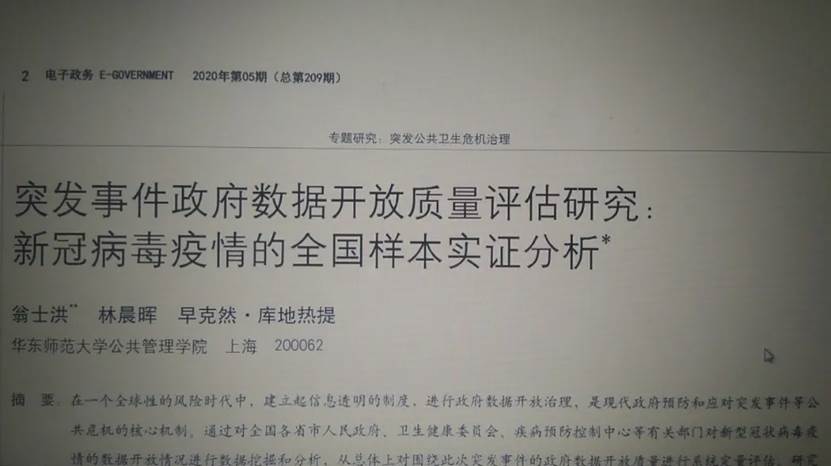

三是形成研究成果,提高学生的成就感。教师引导学生将学习与研究结合起来,辅导学生撰写论文,已经形成一些相关研究成果,有的已经发表。

▲与学生合作撰写并发表CSSCI学术论文

▲与美国学者合作撰写并为SSCI录用学术论文