理工科类通识课程沙龙举行

发布者:徐幻发布时间:2021-06-29浏览次数:184

6月16日下午,理工科类通识课程沙龙活动在闵行校区第一教学楼429会议室顺利举行。南京大学天文与空间科学学院李向东教授应邀作专题报告,教育学部汪晓勤教授和生命科学学院杜震宇教授分别分享课程建设经验,40余位教师通过线上和线下的方式参加了活动。沙龙由教务处副处长周先荣主持。

理工科类通识课程沙龙活动举行

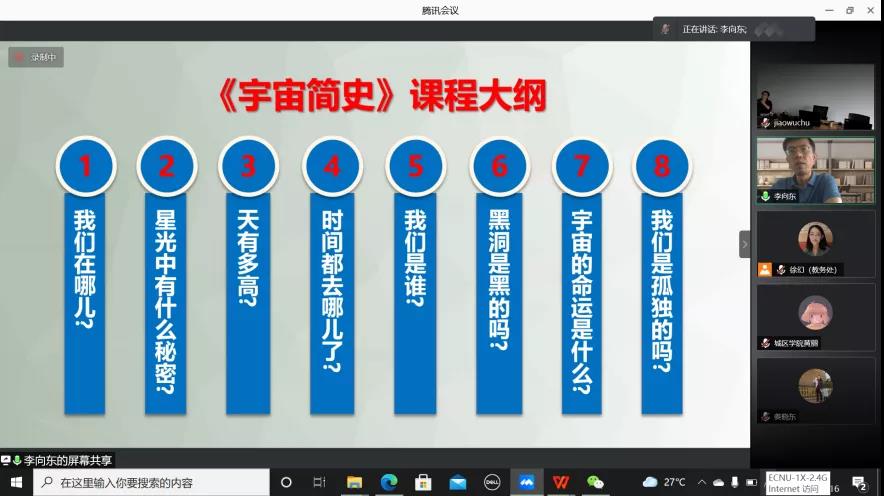

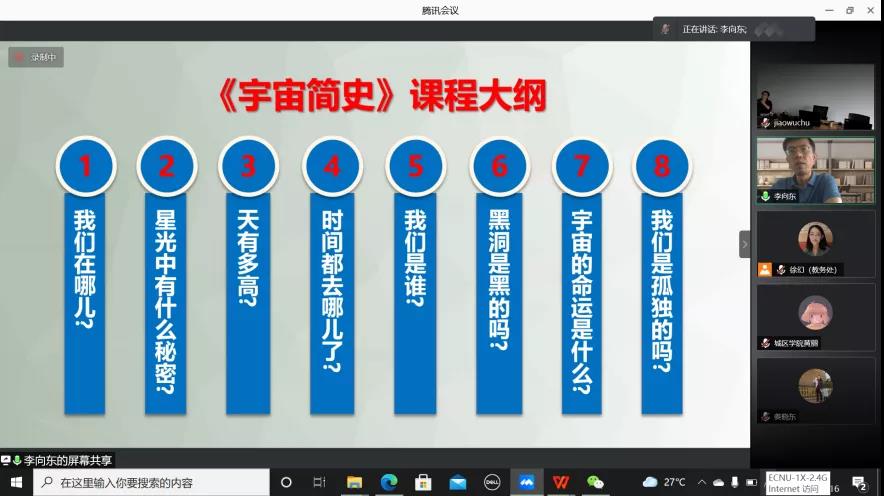

李向东教授以“《宇宙简史》课程建设——课程思政的认识与实践”为题作专题报告。他认为,课程思政本质上与教学改革是一体的,其显性功能是提高课程内涵和质量,隐性功能是给知识和能力赋予正确的价值观取向。通识课程建设包括“立意”“创意”“汇意”“达意”四个方面:“立意”即课程首先要确立建设目标;“创意”即从建设目标和学习对象出发来重新设置教学大纲;“汇意”即知识价值融会贯通,通过人与人之间的互动来实现价值观的传递;“达意”即根据课程自身特点进行融合创新,使教学内容和方法相得益彰。 “宇宙简史”课程将“树立正确宇宙观”作为建设目标,在这一目标的指引下,课程重心由“科学知识”转向“科学文化”。所谓科学文化不仅包括科学知识,还包括科学方法、科学规范与科学精神。为了达到这一目标,课程打破了传统以基本知识单元作为讲授内容的方式,改为“以问题为导向”进行教学设计。李向东教授指出,传统的天文学课程偏重于模块化的知识体系,往往按照“由小到大、由简到繁、由近到远”的顺序介绍天体、宇宙,目的是让学生更好地掌握知识,但不足之处在于割裂了知识的联系和历史脉络,学生无法了解知识从何而来,不利于兴趣的培养,也无法系统体现人在创造知识时的理念。而“以问题为导向”的教学能有效破解知识与价值之间的割裂,因为“知识是人们在解决问题时才出现的,问题牵引着知识,问题才是核心”。“宇宙简史”课程结合人类宇宙观的发展设置了八个专题,每个专题提出一个融合科学知识与价值观的问题,通过对问题的分析和探讨,揭示人类认识宇宙的历程以及蕴含的科学精神和方法。 教务处副处长周先荣介绍了学校通识教育的理念、课程体系、管理机制、近阶段工作以及存在的问题。她指出,目前学校通识教育在组织机构建设、通识文化建设、理工科类课程建设数量、学习效果评价等方面尚面临许多难题,希望更多理工科背景的教师能够参与到通识课程建设中来,为学校通识教育建言献策。学校将继续加强通识氛围的营造和相关课程成果的积累,采取措施鼓励课程拍摄MOOC、编写讲义和教材等,并通过组织多层次的研讨、宣传等途径深化师生对于通识理念的理解和认同。 教育学部汪晓勤教授向大家介绍了“人类思维与学科史论:数学”课程的首次开课过程与心得体会。他指出,思维训练是数学的重要价值之一,但经过高中阶段的学习,不少学生已对数学产生了消极情绪,认为数学就是“刷题”。为此,课程设定了三个教学目标——思维培养、课程思政和数学文化素养提升,希望通过这门课程的学习,能够“打破学生对数学的误解,使他们认识到数学超越知识本身的价值和对人生的启示”。 为培养学生的形象思维、逻辑思维、批判性思维和创造性思维,课程选择了“审美”“求简”“类比”“归纳”“演绎”“反驳”“化归”“构造”“跨界”9种数学中的典型思维作为每讲主题,以问题为导向组织教学内容。在问题的解决过程中训练学生的思维,引导学生思考数学家在创造知识的过程中运用了怎样的思维方式。教学设计遵循“可学性”“有效性”“科学性”“趣味性”原则,采用教师讲授、读书报告、工作坊相结合的方式,每次课一般由“历史背景与引入”“问题探究与解决”“思维呈现与研讨”和“提炼升华与反思”四个教学环节组成。 生命科学学院杜震宇教授分享了通识核心课程——“食品安全与科学理性”的建设经验。课程以食品安全典型案例为切入点,用科学理论和研究数据对案例进行解读与剖析,旨在激发学生进行冷静和独立的思考,培养科学和理性的世界观。 针对高校通识课的“三低顽症”,即抬头率低、挑战性低、认可度低,他认为关键在于“激发学生对通识课程的学习热情”“加强学生的思考强度与深度”以及“实现课程内容入脑入心,有效引导积极三观”。在8年的开设过程中,他不断对课程进行打磨、升级,通过实施热点案例课堂教学法、开设热点案例小组讨论课、实行热点案例团队考核法、开展紧扣热点案例的课程实践调研、打造高校社会一体化的科学理性普及平台等方式,拓展学生的知识结构,挑战思考思维极限,帮助学生了解国情社情、培养社会责任感。 三位嘉宾对于通识教育的深刻见解和“用科研的态度来教学”的精神,给在座教师留下了深刻印象。提问交流环节,与会教师还就课程思政的内涵、如何激发学生的兴趣、团队考核如何实施、讨论课如何组织等问题与嘉宾进行了探讨。